-

-

-

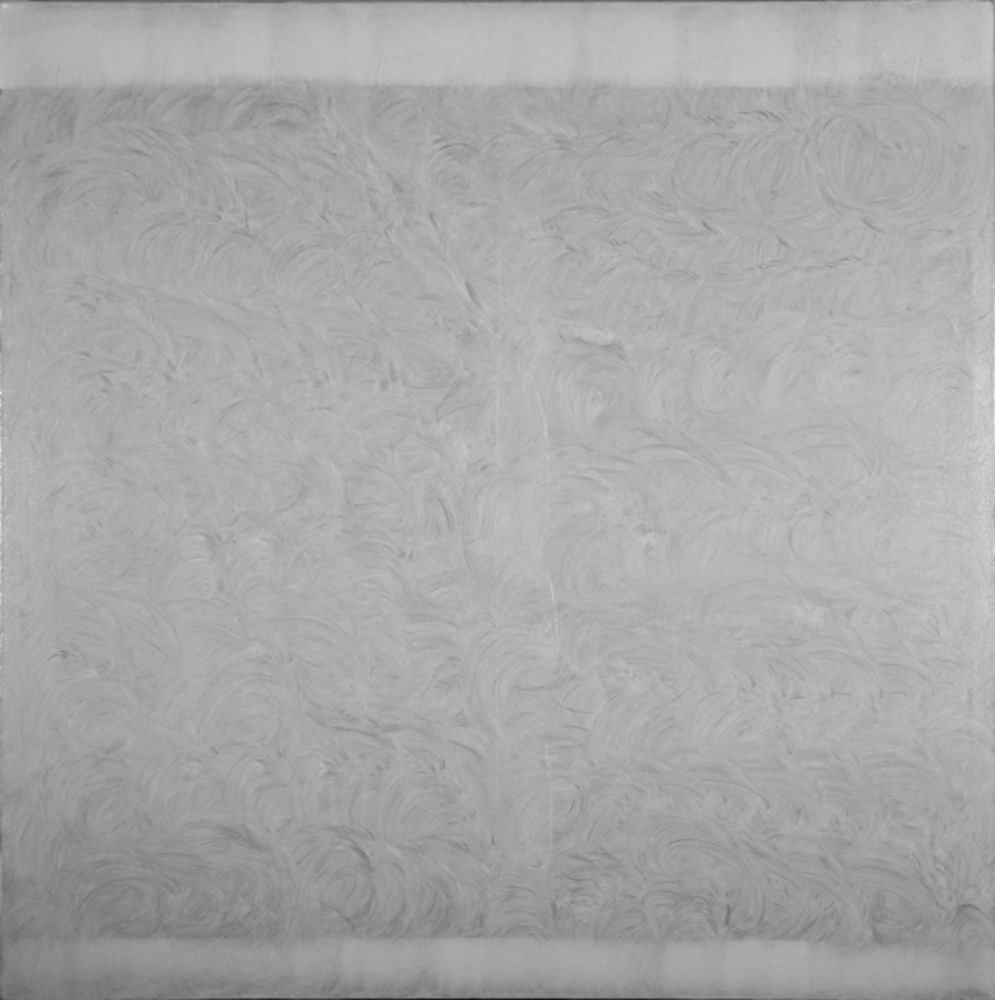

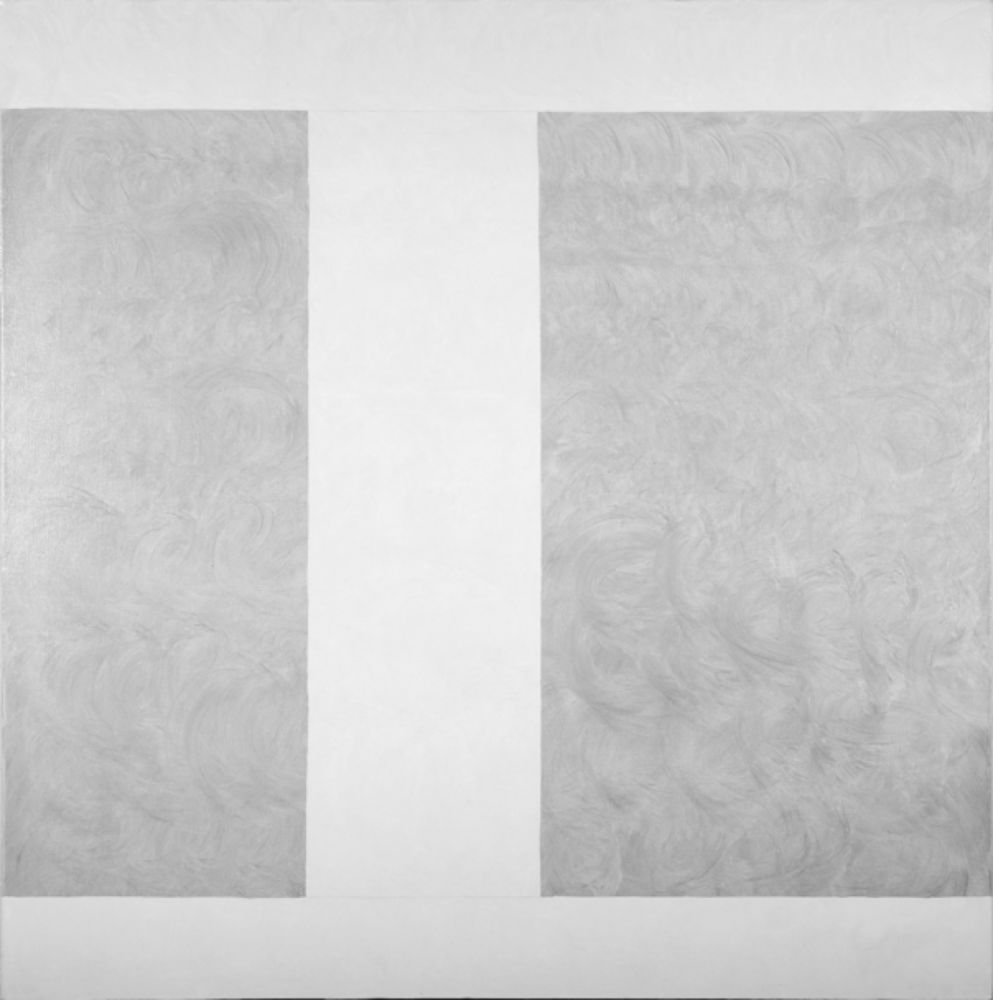

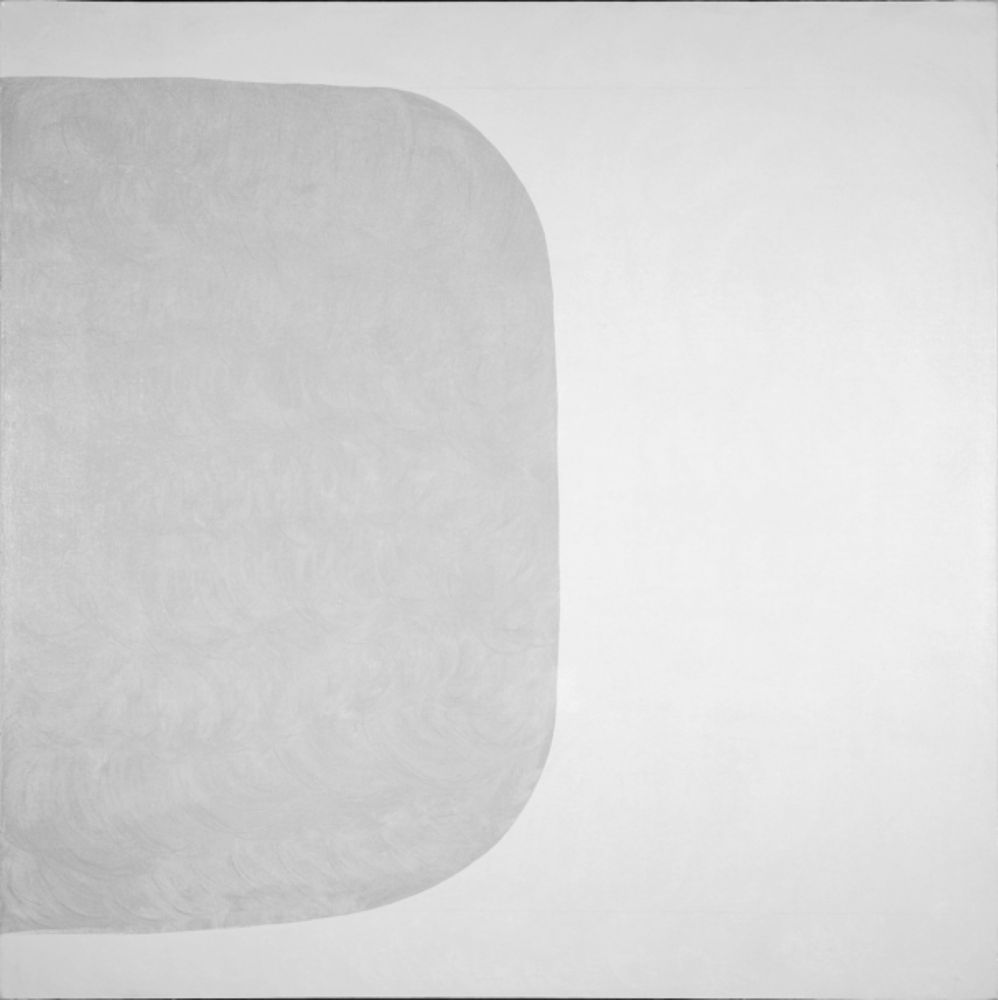

Sagesse 1-5, 2006/7, Oel auf Leinwand, 100x100cm

L’Amour 1999, Oel auf Leinwand, 123x400cm

Skulpturen Lawrence McLaughlin

-

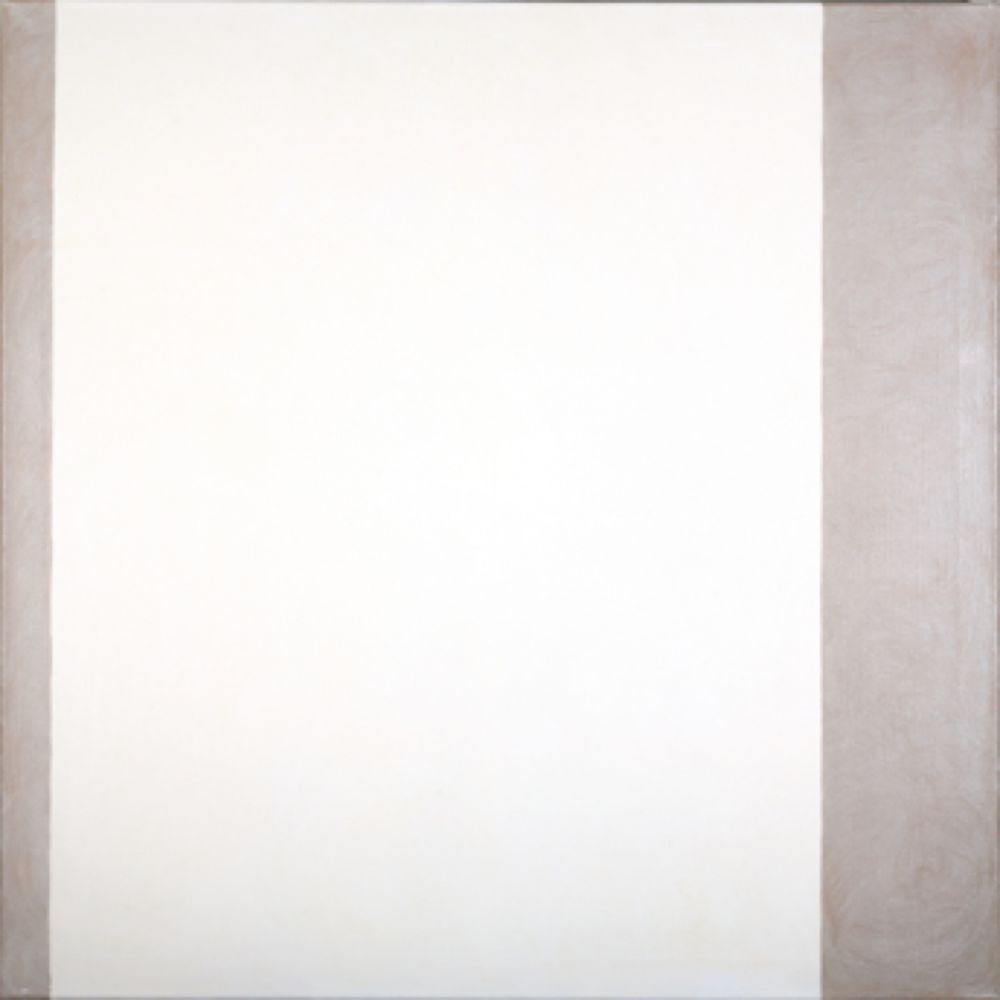

Sagesse 1, 2006/7, Oel auf Leinwand, 100x100cm

-

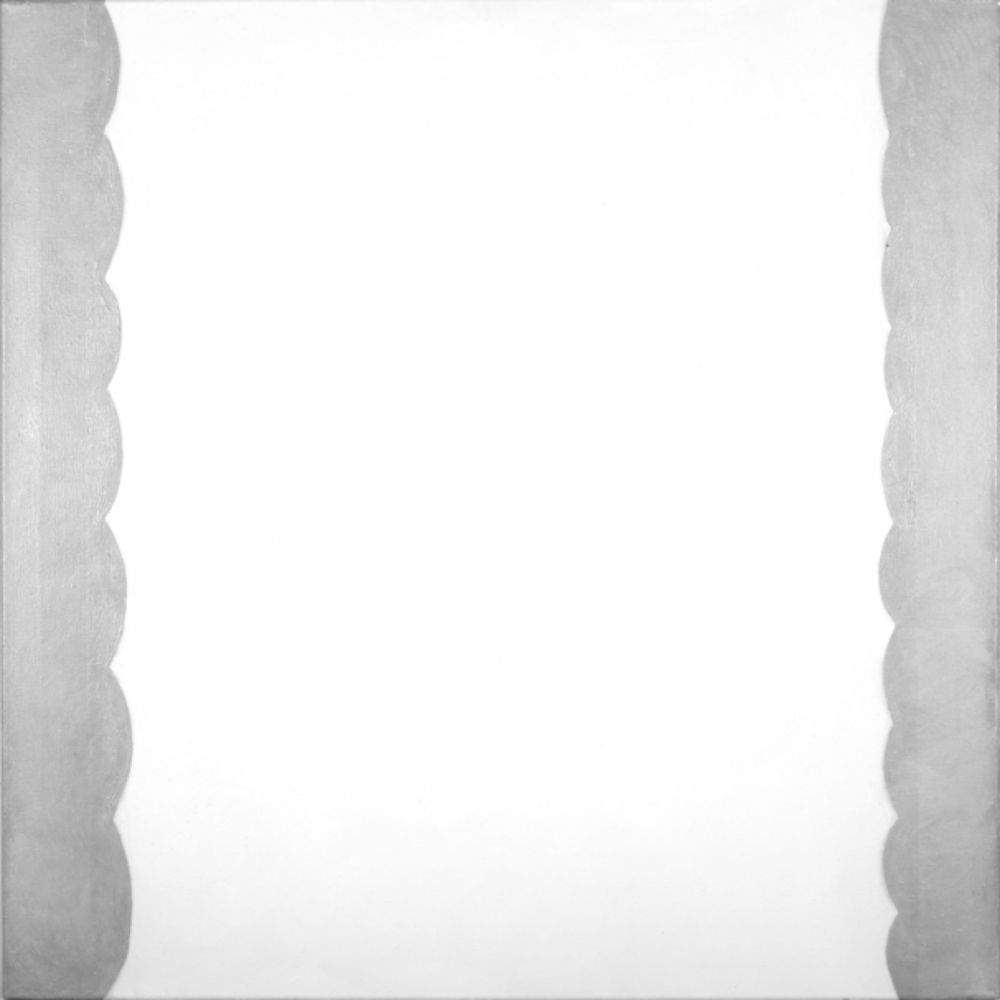

Sagesse 2, 2006/7, Oel auf Leinwand, 100x100cm

-

Sagesse 3, 2006/7, Oel auf Leinwand, 100x100cm

-

Sagesse 4, 2006/7, Oel auf Leinwand, 100x100cm

-

Sagesse 5, 2006/7, Oel auf Leinwand, 100x100cm

-

Jeanne d’Arc, 2007, Oel auf Leinwand, 100x100cm

La Lumière, 2000, Oel auf Leinwand, 500x208cm

Skulpturen Lawrence McLaughlin

-

La Lumière, 2000, Oel auf Leinwand, 500x208cm

Loiret, 2007, Oel auf Leinwand, 100x100cm

Skulptur Lawrence McLaughlin

-

L’Amour 1999, Oel auf Leinwand, 123x400cm

L’Amour 1999, Oel auf Leinwand, 123x400cm

Sagesse 5, 2006/7, Oel auf Leinwand, 100x100cm

Skulpturen Lawrence McLaughlin

-

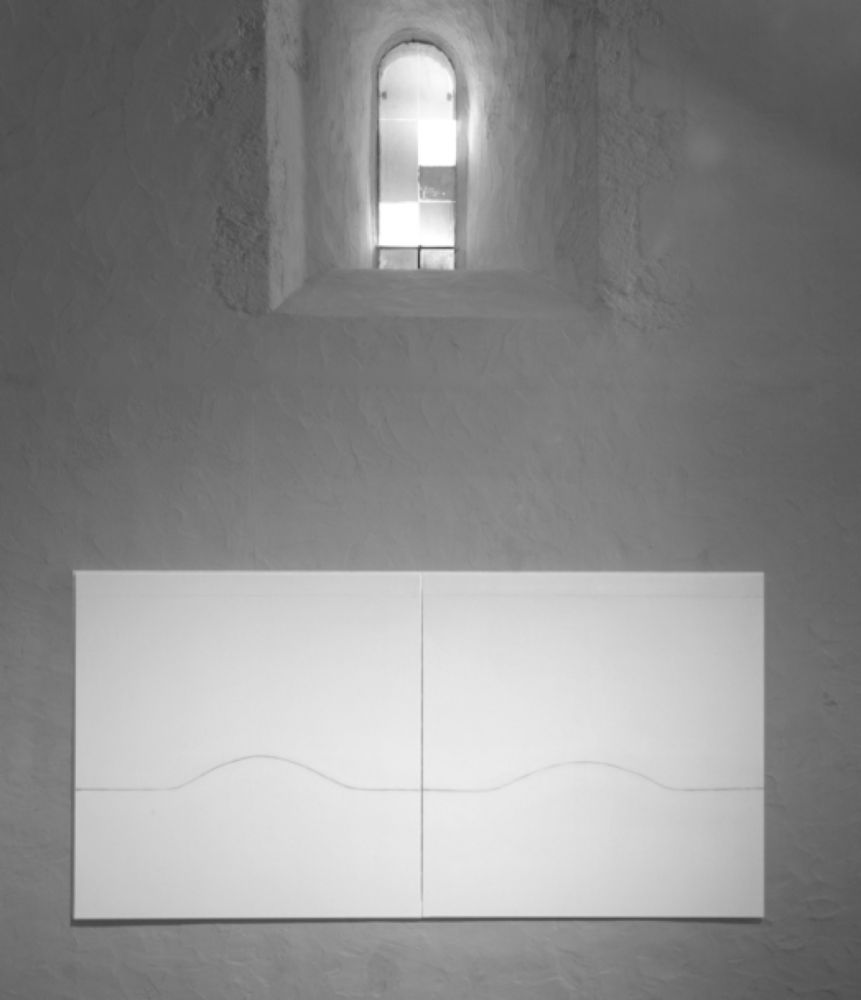

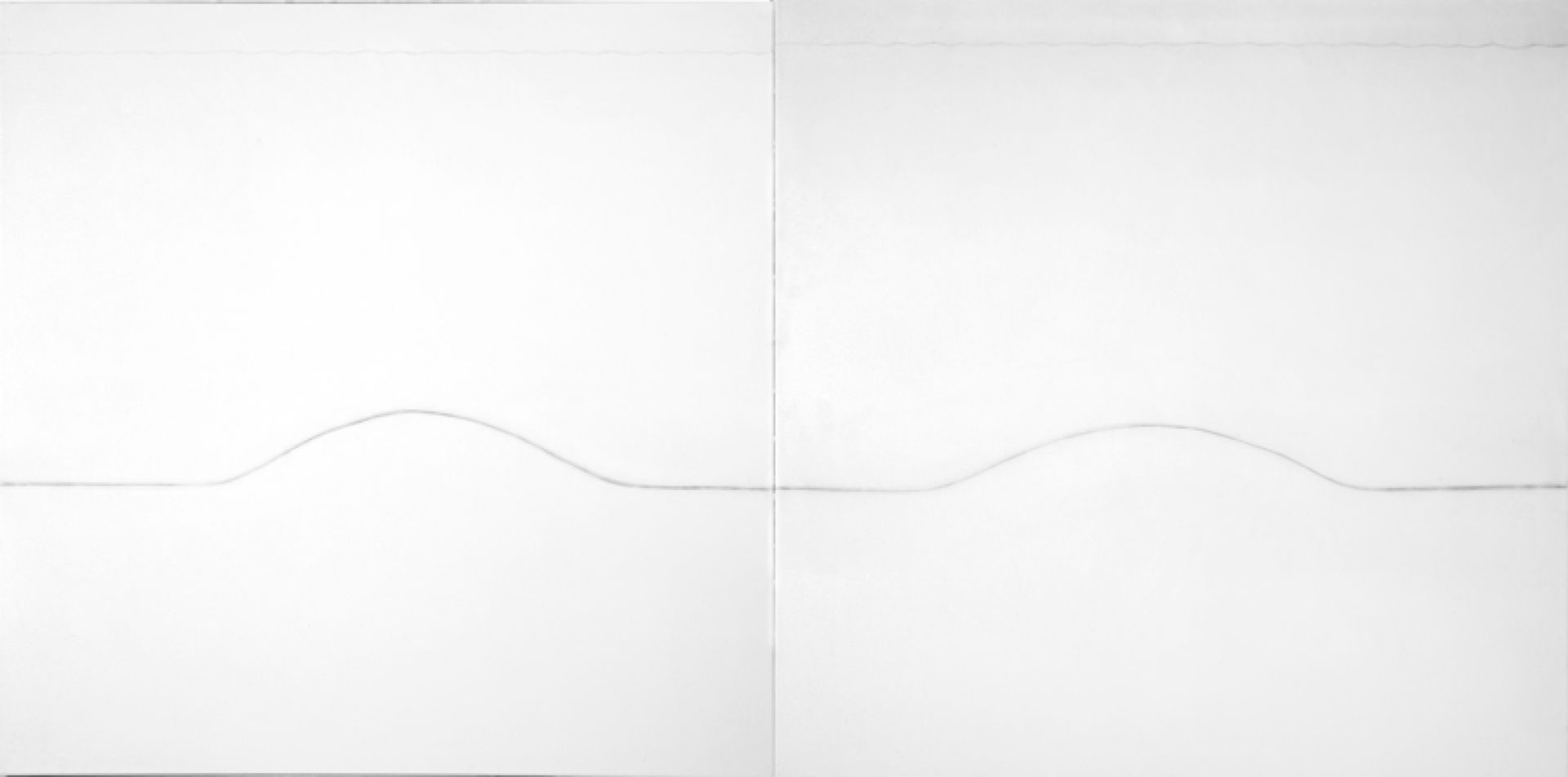

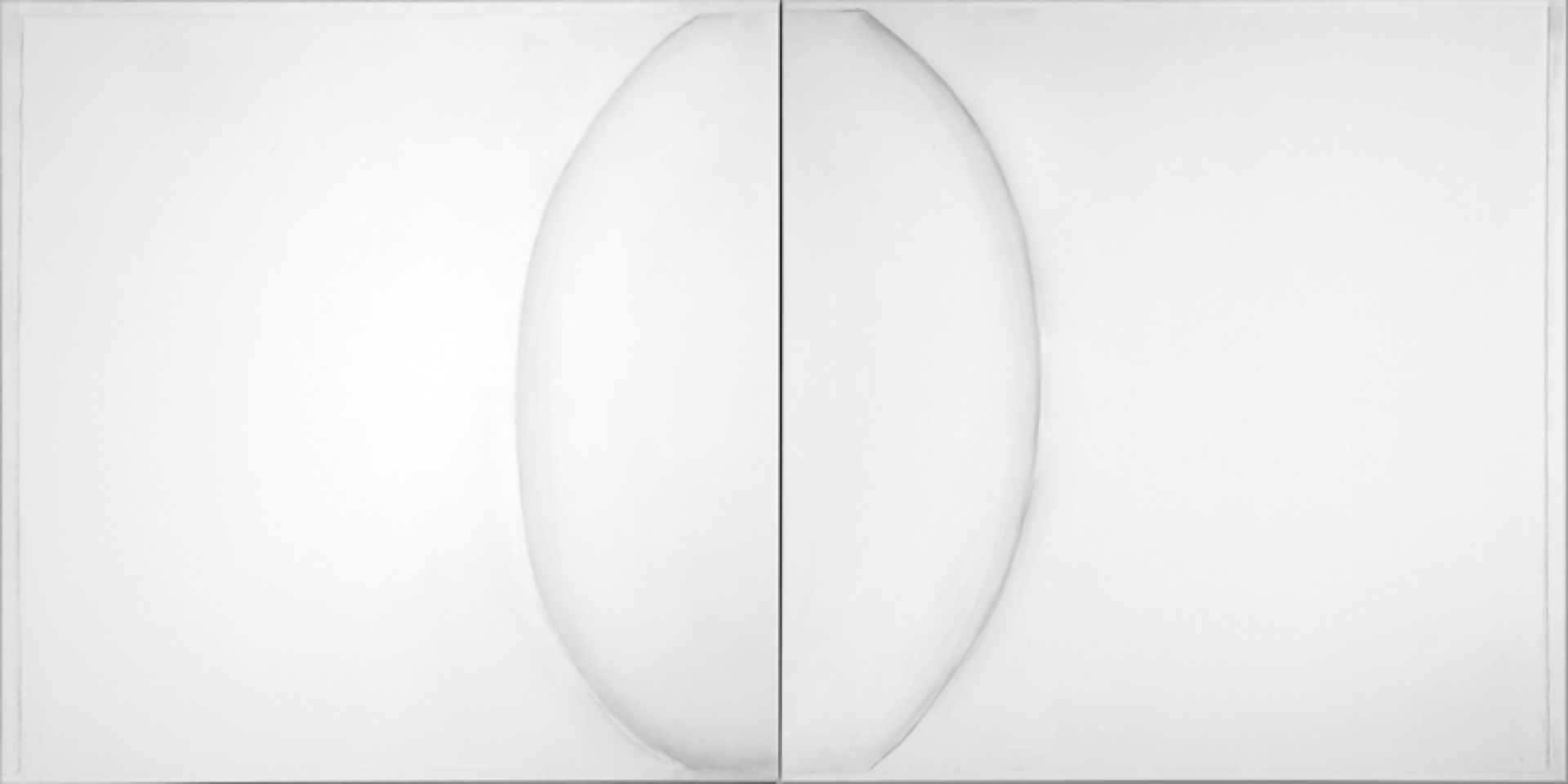

Le Chemin, 2006, Oel auf Leinwand, 2x100x100cm

-

Le Chemin, 2006, Oel auf Leinwand, 2x100x100cm

-

Le Chemin, 2006, Oel auf Leinwand, 2x100x100cm

Skulpturen Lawrence McLaughlin

-

L’Union, 2006/7, Oel auf Leinwand, 2x100x100cm

-

La Lumière, 2000, Oel auf Leinwand, 500x208cm

Loiret 2007, Oel auf Leinwand, 100x100cm

Beaugency, 2007, Oel auf Leinwand, 100x100cm

St. Etienne 2007, Oel auf Leinwand, 100x100cm

Skulptur Lawrence McLaughlin

-

Jeanne d’Arc, 2007, Oel auf Leinwand, 100x100cm

-

Loiret 2007, Oel auf Leinwand, 100x100cm

-

Beaugency, 2007, Oel auf Leinwand, 100x100cm

-

St. Etienne 2007, Oel auf Leinwand, 100x100cm

-

2007 Beaugency/F

Mascha Mionis Bilder und Lawrence McLaughlins Skulpturen in der Museums-Kirche Saint-Etienne von Beaugency, Frankreich

Rencontre

Les tableaux de Mascha Mioni et les sculptures de Lawrence McLaughlin doivent leur première rencontre à l’exposition de la Galerie Caroline Bearth (Chur, Suisse) en 1993. Deux ans plus tard, Mascha et Lawrence font connaissance. Leurs propensions artistiques communes révèlent une proximité et une compréhension naturelles. Leur collaboration commence en 1998 et se poursuit en 1999 à la Galerie In der Loft à Dietlikon (Zurich), puis en 2003 à l’Atelierhaus Altstadtstrasse à Meggen (Luzerne, Suisse) et en 2007 à l’Eglise Saint-Etienne de Beaugency (France).

Der Schriftsteller und Kunstkritiker Bruno Lavillatte schreibt zu dieser Ausstellung:

Un lieu pour une formule

Evidemment, il y a des murs. Et des blancheurs. Et quelques espaces blancs comme des hauteurs de neige. L’écrin est cette petite église Saint-Etienne de Beaugency où quelque chose de l’âme coule jusqu’à nos pieds. Quelque chose qui nous prend, nous entoure, nous serre de très près, dans une cohésion sans faille: Mascha Mioni et Lawrence McLaughlin font corps avec ce lieu. Ils sont le lieu. L’unité est parfaite car les deux artistes font œuvre ensemble, se confondent sans jamais s’annuler. Sans jamais se perdre. Au fond, c’est un triptyque dont nous ne connaissons que deux auteurs et dont l’autre, à 4 siècles de distance, ne parle que par pierres et murs interposés, pierres et murs savamment tracés et qu’il a voulu monter jusqu’au ciel. A force d’âme et par delà la matière. Pour être plus proche…

Ce que montre Mascha Mioni, c’est une transparence, précisément une sorte d’éclat d’âme que nous avons à portée de main. Tout se passe comme si quelque chose de ce qui fait notre humanité était mis à nu. Découvert. Quelque chose que l’on ne voit jamais et qui pourtant existe en dessous. Olivier Debré dévoilait la Loire, son lit bien caché, son jeté-de-lumière caressant qui passait du bleu ciel au gris mouillé et se perdait sur les berges. Avec des gros cailloux, des écueils, des accroches que Debré empâtait à souhait sur la toile en quelques endroits bien choisis, souvent sur les côtés. Mascha Mioni, avec sa sensibilité si particulière, dévoile aussi: enlève le corps, la chair, le trop-plein. Elle ôte ce qui fait masse, ce qui est lourd, ce qui pèse. Car, je le sais, elle se méfie de ce qui encombre. Comme Lawrence McLaughlin, qui débarrasse le corps de qui est en trop: fini les mains, fini les pieds. Pour les pieds toujours un seul et de taille. Fini la tête aussi. Reste l’essentiel d’une masse qui se tient toujours au monde, debout, bien debout.

Les deux artistes ont en commun une chose: ils œuvrent à une sorte de ce que je veux appeler désormais une espèce de dégagement. Pour Mascha Mioni et Lawrence McLaughlin, le surplus est toujours un embarras. Ce qu’ils veulent, c’est voir dans la plus pure des simplicités. En cela, leur travail s’apparente à une archéologie des formes. Chacun à leur manière, ils procèdent au dégagement de l’inessentiel et recherchent ce qu’il reste comme pure forme. Dans les sculptures de Lawrence McLaughlin, comme dans les toiles de Mascha Mioni, apparaît une forme initiale, dégagée de tout soupçon d’encombrement et d’obstruction. Pour elle, pour lui, il ne faut aucun obstacle pour voir ce qui est fondateur, ce qui est source, ce qui est origine. Car tel est bien l’enjeu de leur travail, voir comme si on y était, un morceau de genèse dans son plus simple appareil. Nu comme une forme sans matière.

Certes, on peut parler de pureté, de transparence, de limpidité. On le peut et je l’ai fait au commencement des ces lignes. En fait, je crois que la réalité est tout autre. Et qu’elle n’est pas si simple. D’une manière générale, en effet, la tentative de l’abstraction, c’est de procéder à la dés-information des formes: faire en sorte de trouver la forme originelle, la forme source. La forme matrice et qui toujours joue à cache-cache avec notre œil. Braque met tout à plat. Picasso met tout de côté. Miro tâche et déroule quelques ficelles. Kandinsky emmêle le tout. Mais Giotto allonge les cyprès. Rétrécit les chemins de Toscane. Piero delle Francesca pousse les angles jusqu’à la perspective. Et la lumière sur le visage de femme du Christ devant Pilate du Tintoret, tient sa source d’ailleurs. Quant à Chardin, il compose à souhait une nature morte, plus vivante que jamais. Tout cela pour dire, naturellement, que toute œuvre est une abstraction du réel. Que toute œuvre est – par nature – abstraite. Il y a de l’enlevé, de l’arrangé, du débarrassé, du recomposé. Du nettoyé. Bien sûr que toute œuvre réaliste n’est jamais copie de la réalité! Fût-elle photographie! D’ailleurs, si tel était le cas, à quoi servirait la photographie?

Mon propos est le suivant: l’unité de cette exposition tient en ce que le lieu et les œuvres collent ensemble pour l’unique raison qu’ils signifient que quelque chose a été retiré. Et que nous le devinons, ce quelque chose, sans vraiment le formuler. Je veux faire une comparaison: la Croix n’a pas besoin du Christ pour être la Croix. Le corps du Christ – si beau soit-il, notamment à la Renaissance – est paradoxalement toujours en plus. En +. Il est toujours en croix. Et mieux encore, il est d’autant plus présent qu’il n’y est pas. Alors toute croix, devient la Croix. C’est cela la force du symbole: parce qu’il est une forme qui n’a besoin que d’elle-même pour exister et signifier.

Toutes proportions gardées, le travail accompli par Mascha Mioni et Lawrence McLaughlin relève de ce même processus. Il est éminemment symbolique, non pas pour ce qu’il est sensé strictement représenter – je parlais d’éclats d’âme - mais pour le choix qui fut fait d’ôter ce qui n’était pas essentiel à la compréhension de la forme. La puissance de leur travail tient en ce que l’un et l’autre font œuvre de dégagement pour mieux laisser la vraie forme se présenter. Comme depuis l’époque médiévale, l’on parle de la Vraie Croix, sans que rien, mais alors rien du Christ, ne lui soit charnellement associé ! L’émotion esthétique qui nous étreint dès que nous entrons en cette chapelle, est du même ordre : elle naît précisément de la vague perception et nébuleuse prise de conscience de tout ce qui fut enlevé et qui ne pouvait rester-là ! De tout ce qui fut décloué. De tout, ou presque tout, qui fut arraché. Revisitant cette année pour la énième fois la fondation Maeght, sur la terrasse arrière de la Fondation, je fus saisi par un curieux sentiment: le pied des sculptures de Giacometti est globalement le même pied que les sculptures de McLaughlin. Fort, massif, unique. Et pourtant, quelque chose était fondamentalement différent. En gros, jusqu’au bassin, le combat esthétique est le même. Mais ensuite, tout change. Ce que Giacometti conserve, Mc Laughlin le perd. L’annule et l’égare. Ce sentiment d’absence est donc chez lui ce qui fonde notre sentiment esthétique, ce par quoi nous devinons que sa démarche et sa vision du monde se conjuguent sur le mode d’un retrait qui nous est présenté.

Pour Mascha Mioni, l’enjeu est identique. Il pourrait y avoir des tâches, des coulures, des traces parfaitement visibles, des couleurs qui s’en donnent à cœur joie, comme dans un grand nombre des plus belles de ses toiles. Mais là, au contraire, en ce lieu si particulier, le surcroît et l’excédent n’ont plus aucune place. Un lissage des formes s’est opéré, lissage qui lui permet de nous donner la forme essentielle, c'est-à-dire l’étendue de l’espace et la couleur la plus appropriée à cette étendue, je veux parler du blanc en ses variétés ; le gris, parfois présent, restant comme le signe de ce qui été débarrassé et dégagé.

Le dégagement opéré, reste la forme telle qu’elle doit être. Chez Lawrence McLaughlin, elle n’est jamais donnée brute. Il lui faut de la matière, et c’est là tout son paradoxe: après avoir dégagé ce qui est inessentiel, il faut présenter l’essentiel. Il faut lui reconstruire un écrin, lui redonner une densité, lui façonner une gangue. Tout est alors mis en œuvre pour rendre la forme, la plus visible possible. Ciment, bout de ferrailles, plâtres sont alors nécessaires pour rendre possible la présentation d’une forme qui ne se tiendrait pas en elle-même si rien ne venait la soutenir, l’encercler, la serrer de près. C’est alors que cette forme-là nous regarde, que sa lumière passe et se déploie dans l’espace, qu’elle devient cet œil qui voit. On dirait une Naissance du monde, une sorte d’absolu commencement qui viendrait à briller. De loin, des personnages de Michaux semblent venir et marcher, ou plutôt sautiller. Je vous invite à passer derrière les sculptures, vous ne serez jamais déçus du voyage ; il vaut le détour car ce que l’on voit, c’est le monde tel que la forme l’envisage et le regarde. Chez l’artiste, l’enlèvement de la matière a permis à une autre matière de prendre forme, une matière faite exprès pour que la forme originelle - sorte de magma matriciel – soit désormais visible. Un peu, comme si de l’âme venait à se matérialiser. De ces ciments, résines, plâtres et ferrailles naît une lumière originelle. Naît un point de vue sur le Commencement. Les sculptures de McLaughlin viennent, en réalité, de très loin. Elles ont 21 000 années d’existence, sont contemporaines de cette Vénus de Lespugue dont le pied unique s’enracine dans l’histoire des hommes, dont les seins et les hanches se donnent à profusion pour éclairer le devenir de l’humanité. Le devenir spirituel d’une humanité qui cherche le dégagement et l’ouverture. Qui cherche ce qui est par delà les montagnes et en dessous de la glaise mère.

Et puis, chez Mascha Mioni, voici que les espaces se détendent, s’allongent, se poussent tout autant pour laisser vivre la pure étendue, lavée des scories et déchets d’un monde qu’elle n’envisage déjà plus. Son œuvre est à l’image de celle McLaughlin, une œuvre qui parle aussi d’un commencement, d’une espèce de renouveau. Parlons presque d’une résurrection! C’est alors pourquoi tout devient possible et tout semble ouvert. Oui, c’est cela, l’espace pictural de Mioni est un espace ouvert, sans borne, comme les sculptures de Lawrence qui n’en finirait pas de monter au ciel s’il laissait faire. S’il laissait aller la matière. S’il ne se fixait pas une limite à ne plus voir, à ne plus dépasser.

Evidemment, il y avait des murs et des espaces blancs comme des hauteurs de neige. Evidemment, il ne pouvait pas en être autrement dans cette petite église Saint-Etienne, elle aussi débarrassée d’un monde dont elle se méfiait. Et dont il faut encore et toujours piéger chaque signe qui donne à voir un autre monde. L’unité du lieu et des artistes est unique en son genre, ici. A vrai dire, elle semble inscrite dans l’histoire de cette exposition, histoire qui nous échappe peut-être! Elle est – à 17 siècles de distances – le symbole de cette archéologie des formes, qui conduisait le prêtre Lucien à redécouvrir, en 415 à Caphargamala, le corps de Saint-Etienne, Premier-Martyr de l’Eglise, corps que l’on avait perdu, enseveli, recouvert sous un amoncellement de pierres. Cette église n’est pas, avec la présence de Mascha Mioni et de Lawrence McLaughlin, un simple lieu d’exposition; elle est une manière de comprendre que nous devons faire, croyants ou non croyants – plus encore sans doute pour les seconds - l’indispensable travail pour deviner qu’il est toujours possible de voir avec nos yeux à demi-clos, «les Cieux ouverts qui tombent sur nos pieds et claquent sur nos âmes». Sans doute, est-ce là, la formule du lieu.

B. L., le 26 juillet 2007